老无所“依”|2025年度养老市场研究金年会- 金年会体育- 官方网站报告

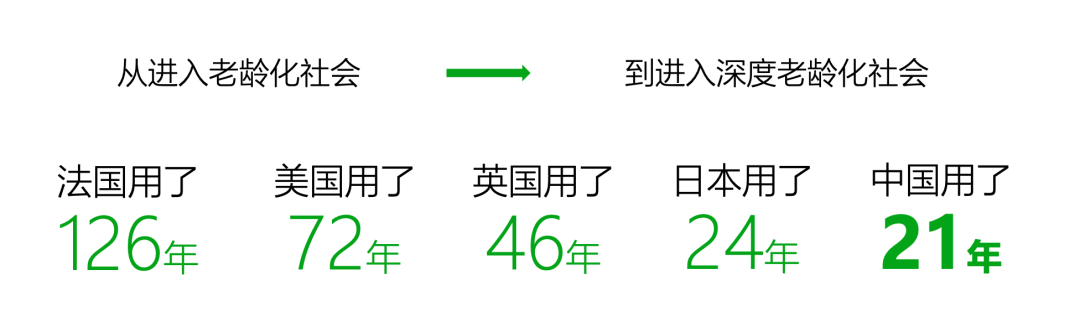

2025-09-19金年会,金年会官网,金年会平台,金年会登录,金年会网址,金年会网站,金年会官方网站,金年会体育,金年会数字站,金年会app,金年会电子娱乐,金年会体育赛事,今年会体育,金年会最新网址入口,金年会靠谱吗中国不仅正在经历着规模最大的老龄化,而且是速度相对较快的老龄化。横向来看,从进入老龄化社会(65岁以上人口占比超过7%)到进入深度老龄化社会(65岁以上人口占比超过14%),法国用了126年,美国用了72年,英国用了46年,日本用了24年,而中国仅用了21年。纵向来看,2010-2015年,我国65岁以上人口占比年均提升约0.3个百分点,2015-2019年该比重年均提升约0.5个百分点,2020-2024年该比重年均提升约0.6个百分点。老龄化社会正在以加速度到来。

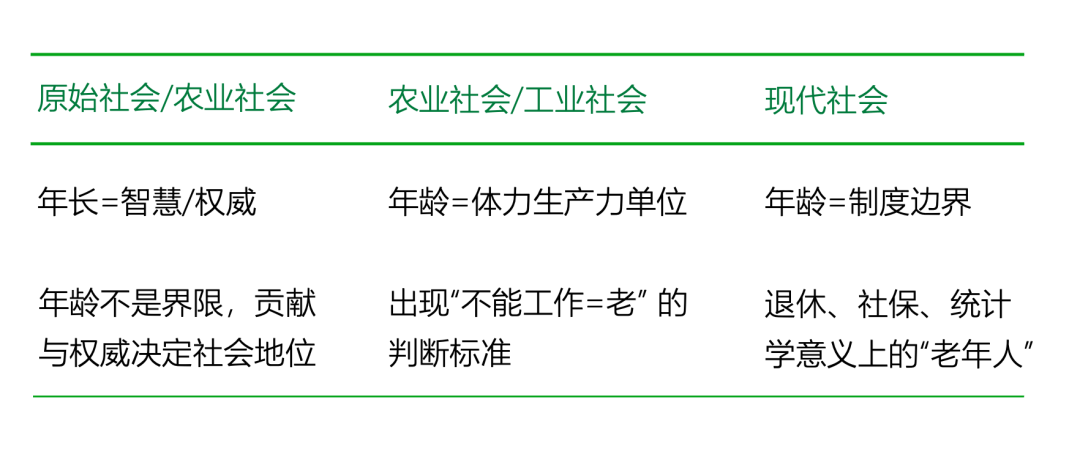

在原始社会和农业社会中,“老人”往往是家庭和部落的权威,承担决策、传承与文化记忆的角色。这个时期的老年没有明确的年龄划线,更多是社会身份和智慧的象征。随着工业化的发展和民族国家的建立,“老年”作为一种制度化的人生阶段才被正式发明。1889年,俾斯麦在德国推出国家养老保险制度,规定年满70岁可以领取养老金(1891年生效,1916年将领取年龄下调至65岁)。这是“老年人”首次作为制度受益对象被官方界定。但讽刺的是,当时欧洲人的预期寿命还不到40岁,这个制度更像是一种政治安抚,是缓解当时社会矛盾的手段。后来,现代福利国家陆续制定了养老标准。世界卫生组织将60岁及以上定义为“老年人”(尤其在发展中国家),在发达国家和OECD体系中,65岁是更常用的分界线。综上,老年的定义其实是现代制度的产物。

从统计学角度看,一个“群体”概念成立的前提是组间差异大于组内差异。我们可以用聚类分析去验证,让样本在无预设标签的情况下自动分组,检验是否存在若干稳定、可解释的“簇”。但实际操作中,经常碰到无法给出稳健分组的情形,最常见的解释是“高维诅咒”。在聚类分析的语境下具体是指,当样本的特征维度很多时,原本在低维空间里行之有效的“距离度量:簇内相近、簇间相远”这一核心假设就会失效,导致聚类结果变得随机、无意义或极度不稳定。

不同年龄段的人经历可能完全不一样。50后,幼年和童年经历了三年自然灾害,在长身体的年纪留下了对饥饿最深刻的记忆。在最该读书的初高中时期,他们停课闹革命。在最该发挥知识才干的青葱岁月,他们在农村挥起锄头接受贫下中农再教育。在经济高速发展中,有一大批人因为教育不足错过了这一波红利。而60后,他们赶上了恢复高考和教育发展,在青年时期踏入改革开放朝气蓬勃的社会,在中年时期经历了房价飞涨、股市起伏、互联网浪潮、财富分野。两代人的差别不是“量”的延展,而是“质”的断裂。

同一年龄段可能被密集分流。在经济困难时期,有人留下了终身健康风险,有人幸免于此;在上山下乡时期,有人留在了农村,而有人返回了城市;恢复高考后,有人千军万马过独木桥实现了知识改变命运;国企改革时期,有人下海经商成了创一代,有人在体制内稳定退休,而有人失去铁饭碗收入下了一个台阶。在住房商品化阶段,有人赶上了末班车福利分房,有人早期入场坐享房产增值,有人则成为了“无房者”。多次分流让同龄人在平行世界里越来越远。这些分流不是一次性的冲击,而是多轮叠加,长期放大了同龄人之间在健康、财富、教育和生活方式上的差距。

不同的理论试图解释是什么影响了消费。生命历程理论强调不同出生队列因关键历史事件(战争、政策、经济转型)会形成不同价值观、消费习惯与风险偏好。老年医学与公共卫生中常用的“功能能力模型”认为,以 ADL(日常生活活动能力,指穿衣、如厕、进食等最基础的自我照护能力)、IADL(工具性生活活动能力,指购物、家务等更复杂的社会化生存技能)为核心的功能能力直接决定个体完成消费行为的可执行性与服务需求强度(例如长期照护、居家改造)。消费经济学的基本假设是可支配收入与资产决定消费能力与品类选择。教育与技术采纳相关理论认为,教育影响信息获取和风险偏好,数字能力决定线上触达和交易可能性。

具体来看,经历会从根本上塑造价值观、风险偏好、信息来源与长期消费习惯。受教育程度高的老年人更注重品牌、设计与体验,也更容易接受信息化渠道;受教育程度低的老年人更偏向熟悉、口碑和价格。经历过饥荒等经济困难时期的人会更倾向于节俭,储蓄意识强,消费观念相对保守,而成长于经济上行期的人会更开放求新,对新消费品的接受程度更高。城市长期居住者更易接受服务化、体验化消费;常住农村或小城镇者更看重必需品和价格;迁移者可能兼具两者。

随着身体机能下降,日常家务与照护需求增加,他们更愿意花钱购买专业服务来减轻子女压力,保障生活质量。他们往往偏好专业化和雇佣型服务,包括住家护工、各类型专职护理员和家政服务者。他们对服务质量要求高,也是少数愿意为“安心感”支付溢价的消费者。根据中国消费者协会《2022年养老消费调查项目研究报告》,仅 27.84%的老年人使用过家政清洁等日常照料服务,22.48% 使用过慢性病诊疗或康复护理服务,付费人群主要是高收入群体。

为了维持生活便利和家庭舒适度,他们倾向投资在家庭硬件上,是智能家居、汽车和适老化改造的潜在用户。近十年(2014-2023年),老年车市(55岁以上)一直在积蓄力量,2014年终端销量仅有55万辆,2017年逼近100万辆。近两三年,突然加速增长,2022年突破150万辆,2023年升至227万辆。2025年初,驾驶证新规出台,对C1、C2驾驶证取消了70周岁的年龄限制,70岁以上老人申领需要通过“三力”测试并提交体检证明。新政策将直接释放原先超龄老人的驾驶需求,促进老年车市增长。老年人购车主要为就医、接送家庭成员(尤其孙辈)、社交与自驾游等需求,这一群体买家往往会选择带有舒适和安全属性的主流乘用车。

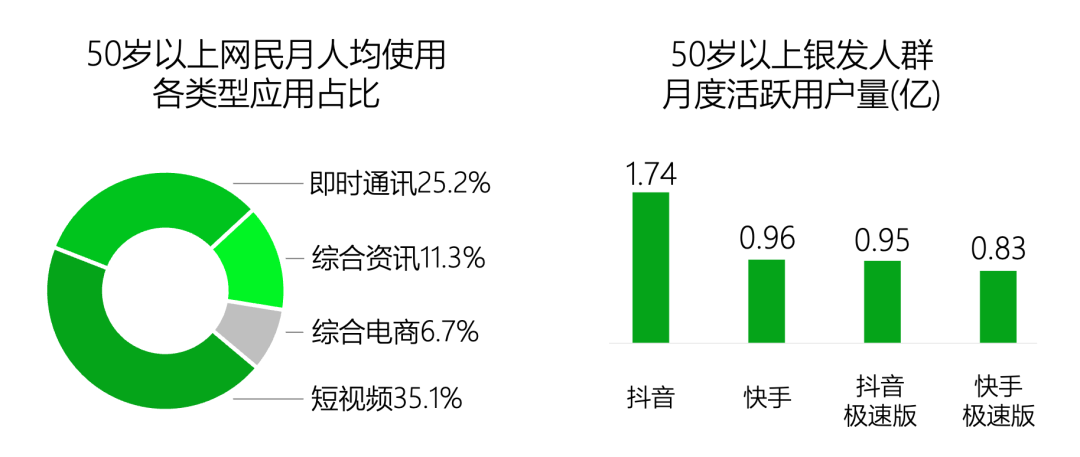

QuestMobile发布的银发人群洞察报告显示(银发人群以50岁以上计算),截至2024年9月,银发人群移动互联网月活跃用户规模已达3.29亿,月人均使用时长129小时。其中,短视频、即时通讯、综合资讯、综合电商位居使用时长的前四位,占比分别达到35.1%、25.2%、11.3%、6.7%。这当中,抖音、快手、抖音极速版、快手极速版银发人群月度活跃用户量分别达到1.74亿、0.96 亿、0.95 亿、0.83 亿。

老年人正成为内容生态的新变量。在平台流量红利消退,内容同质化严重的今天,一个长期被忽视的群体正悄然登场,成为内容生态的新增量。一方面老年网民的增多让他们需要互联网上为自己发声的人,另一方面老年人的生活视角、表达方式与反差魅力,收获了平台上跨年龄段网友的喜欢。根据小红书官方数据,截至2024年底,60岁以上的老年月活跃用户已超过3000万,老年创作者的数量两年激增三倍,累计发布笔记超过一亿篇。而抖音早在2021年,60岁以上创作者就累计产出超6亿条视频,收获400亿次点赞。据飞瓜数据,截至 2024 年底,在抖音粉丝量 ≥400万的老年网红账户已超过 20 个。有数据统计,中老年群体一百天就可以捧出一个千万网红,老年群体的数字力量不可忽视。

APP过度收集个人信息,老年人普遍没有意识进行限制和选择。在下载和注册APP的过程中,老年人往往直接点击“下一步”或“允许”,默认勾选所有授权,登录时开放所有权限,对所涉及的通讯录、定位、摄像头、麦克风、健康数据等访问毫无防备。这种非对称的信息环境,让他们在不知情的状态下将个人数据暴露给算法与第三方平台。根据中国移动研究院公布的银发群体数字生活洞察报告,针对50岁以上人群进行的调研得出,不关注数据隐私的银发群体占比 59%,会限制APP权限的银发群体仅占比26%,会使用不同密码的银发群体仅占比19%。

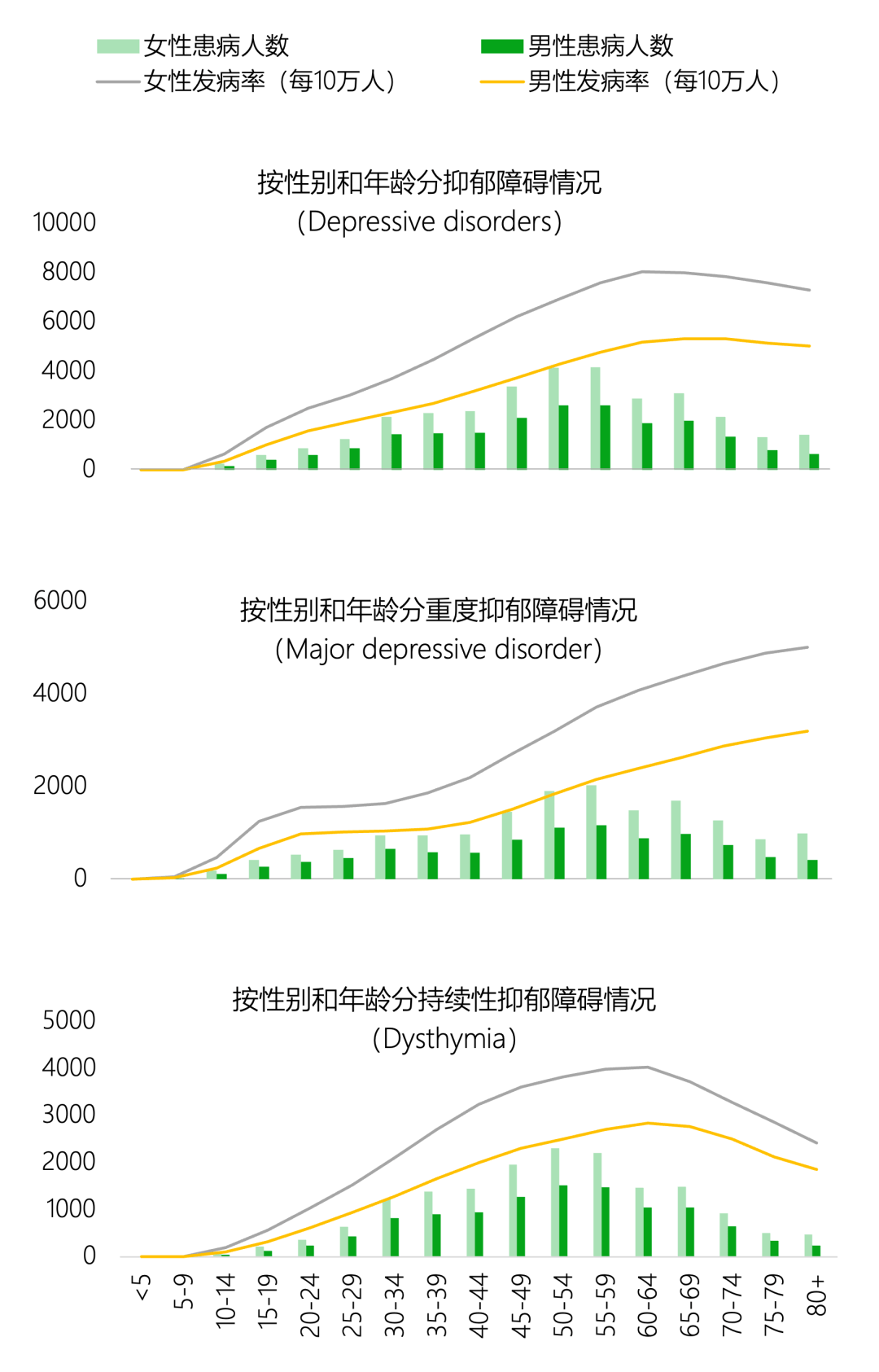

从医学角度看,抑郁障碍包括重度抑郁障碍(Major Depressive Disorder, MDD)和持续性抑郁障碍(Dysthymia)等。一项基于中国1990-2021年抑郁症数据的研究表明,抑郁障碍患病率随着年龄的增长而增加,在60-69岁年龄组达到高峰,随后略有下降。具体而言,重度抑郁障碍(MDD)随着年龄的增长而持续增加,直到最高年龄组。而持续性抑郁障碍的患病率呈倒U型趋势,在60-64岁年龄组达到峰值。在所有年龄段中,女性抑郁障碍患病率都更高。

治疗过度则是另一种问题。现代医学科在过去百年的时间里不断往专科化发展,大大提升了诊疗效果。但每个科室处理的都是某种特定疾病,老年人往往多病共存,多重用药的风险被大大低估。研究显示,我国60岁及以上老年人慢性病患病率超过80%,60岁及以上老年患者多重用药率高达70.8%,每日平均服用药物数量高达8.6种。一位老年人,可能有自己购买的营养药和保健药,有不同科室的医生根据他的基础疾病和迫切的治疗需求开的药,多个处方叠加,就形成了处方瀑布,由于缺乏统筹,这些药物使用往往会形成隐形的“医疗暴力”。

一项基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)最新数据的研究显示,我国目前独立居住的60岁以上老人约1.6亿人,占比超过一半。家庭结构小型化、子女长期外出就业等成为常态,越来越多的老年人需要独立面对复杂的医疗系统。调研数据显示,超过九成的受访老人表示需要陪诊,主要原因是就医流程复杂和智慧医疗设备操作有难度。线上预约、取号、缴费、检查、问诊、取药,每一个流程都需要沟通和协调。没有陪诊,意味着老年人可能不会挂号、错过检查、记不住医嘱、不会取药。此外,陪诊服务于老年人而言不仅仅是跑腿和信息整合,更是一种温情陪伴,这些孤独的就医老人迫切需要“临时儿女”。

学界把中国的性教育分为三个阶段:1949-1977年,是性教育禁闭阶段,人们对性的认知仅限于“生育手段”;1978年-1987年,是性教育萌芽阶段,人们开始慢慢意识到,性除了生育,也可以是追求身心快乐的方式之一;1988年以后,是性教育发展阶段。而今天的这一代老年人,大多出生成长在禁闭阶段、萌芽阶段前期,他们的青少年时代基本没有接受过正规性教育,所以很多老年人现在就是“性盲”,他们羞于讨论性,也缺乏相关知识。

研究表明,退休和空巢后是全球第二大离婚高峰(gray divorce)。根据美国《老年学杂志》(Journal of Gerontology) 2022年的研究,50岁及以上的离婚者占所有离婚者的36%,而65岁及以上人群的离婚率为唯一呈上升趋势的年龄组。在中国,北京西城区法院曾经公布过一组数据,在2016年到2021年的五年时间里,受理的离婚诉讼案件中有将近一半都是60岁以上老人,反映出老年人已成为离婚高发群体。越来越多老年人选择结束长达几十年的婚姻,而其中多为女性主动离婚。

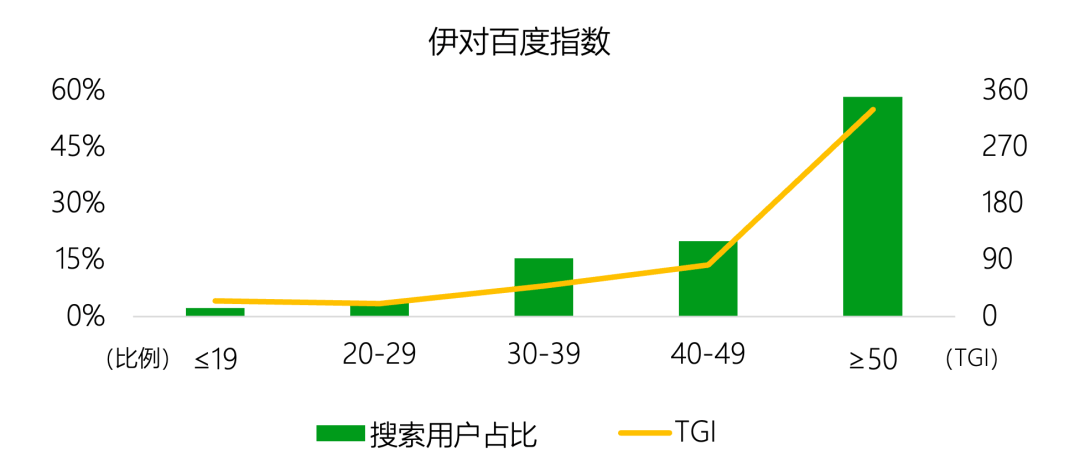

黄昏散场后,他们又选择了重新上场。在不少年轻人对婚恋失去兴趣和信心的时候,老年人正成为相亲市场的中坚力量。北京的菖蒲河相亲角、上海的宜家相亲角都是知名的老年相亲场所。而线上,老年相亲节目的热度不减,吉林电视台的《缘来不晚》和黑龙江卫视的《相亲相爱》等节目备受老年人欢迎,他们正在光明正大地表达自己对于婚恋的向往。婚恋平台伊对注册用户数量已超过一亿,根据百度指数统计,搜索画像中50岁以上人群占比超过一半,TGI指数超过300。(Target Group Index,目标群体指数,超过100代表该群体对关键词的关注程度高于整体水平)

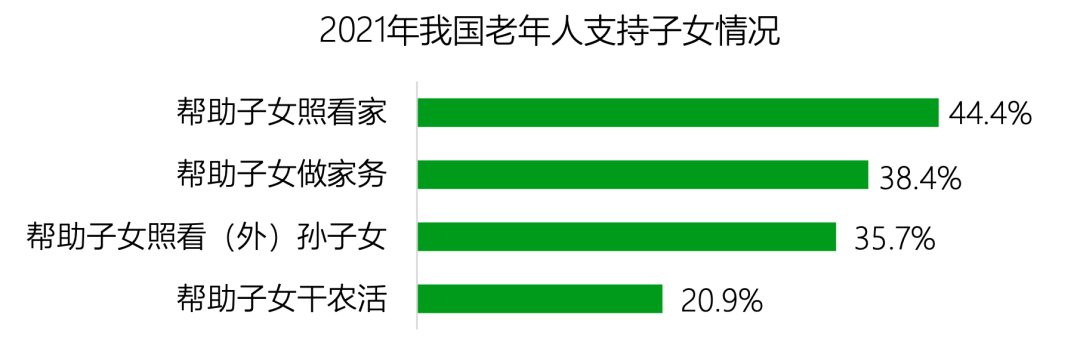

在传统观念中,老年被视为“功成身退”的阶段,意味着退出劳动、享受生活。然而,在中国现实的家庭结构中,老年人的“退出”几乎是奢谈。他们往往在退休后被重新卷入家庭体系,以照护者、家务承担者的身份继续承担核心责任,成为家庭中隐形但关键的“第二劳动力”。这一现象在老年女性身上尤为显著。当代年轻女性在职业发展上更加自由,她们在家庭中获得的解放并非来自男性的让渡,而是来自上一代老人的托举。她们从繁重的育儿和家庭劳动中获得解脱,是因为家庭中的老年女性替代承担了。

养老院涌入了一批年轻人。在北京、南京、杭州等地,一些养老机构和养老社区开始试点“年轻人入住”项目。年轻人可以通过提供一定的志愿服务时间来换取低价或者免费的房间。此外,养老行业正在迎来年轻化的转变,不少年轻人选择将养老行业作为职业的起点。根据民政部统计年鉴,35岁及以下从业者在养老机构中越来越多。2024年多家高校养老护理专业毕业生供不应求。国家和地方层面陆续出台扶持政策,例如提供入职补贴、住房倾斜、职业发展通道,以吸引高校毕业生和年轻人进入养老行业。

我国有相当大数量的老年人有再就业意愿,其中一部分已经实现了再就业,低龄老年人的再就业意愿和参与率相对较高。根据中国城乡老年人生活状况调查,2021年我国有28.1%的老年人愿意从事有收入的工作。分城乡看,城镇愿意从事有收入工作的老年人占比24.3%,农村占比32.7%。分年龄组看,低龄老年人中愿意从事有收入工作的占 38.3%,中龄、高龄老年中比重分别为19.4%和 5.2%。就实际情况来看,城镇有14.4%的老年人实现了再就业,农村有24.5%的老年人实现了再就业。